Du kennst die Typen nicht? – Solltest Du aber! (2/3)

Rolf Marcel Fischer

veröffentlicht am 5.7.2025

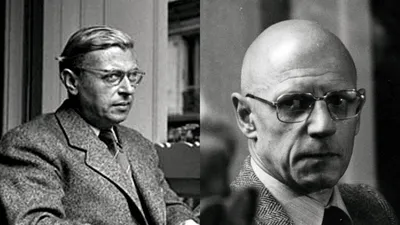

Jean-Paul Sartre: Existenzialismus und die Bürde der Freiheit

Jean-Paul Sartre (1905–1980) verkörpert den existenzialistischen Zug des 20. Jahrhunderts. In seinem zentralen und ohne Frage brillanten Werk „Das Sein und das Nichts“ formuliert Sartre den Grundsatz, dass „die Existenz der Essenz vorausgeht“ – gemeint ist, dass der Mensch erst existiert und dann durch sein Handeln sein Wesen und Charakter selbst formt. Damit stellt er die traditionelle Vorstellung in Frage, dass der Mensch eine vorgegebene Bestimmung, ein bestimmtes Wesen oder einen festen Platz im Kosmos hat. Für Sartre ist der Mensch dazu verdammt, radikal und ziellos frei zu sein – eine Freiheit, die zugleich befreiend und belastend ist, da sie den Einzelnen mit der absoluten Verantwortung für sein Handeln konfrontiert.

Damit steht er im Kontrast zum andersherum gestellten Diktum des Christentums: Essenz geht der Existenz voraus“, was meint, dass es eine Art kosmischen Bauplan, einen Sinn, eine Bedienungsanleitung der Existenz gibt, die der Mensch vorfindet und verwirklichen kann, darf und soll. Es gibt es vorgegebenes „Was ist der Mensch“ und in dieses „Was“ tritt der Einzelne in seiner Existenz hinein. DAS ein Mensch konkret existiert, geschieht immer und unausweichlich in einem vorgegebenem „WAS er ist“ – sein Menschsein.

Basierend auf Satre´s Deduktion, dass, wenn Gott existiert, der Mensch nicht frei sein kann, bringt Satre eine metaphysische Haubitze in Stellung: Wenn Gott mein Leben vorgibt, dann mache ich es nicht und bin damit nicht frei. Ich aber entscheide faktisch über mein Leben, also existiert Gott nicht. Akzeptiert man die ontologische Konkurrenz zwischen Gott und dem Menschen, ist diese Logik brillant und unwiderlegbar. Doch leider ist sie mehr ein später Nachfahre problematischer spätmittelalterlicher Philosophie und hat weniger etwas mit dem klassischen Theismus zu tun, welches das Christentum im Kern ausmacht. Es kann per Definition keine ontologische Konkurrenz zwischen Gott und dem Menschen geben, denn dies würde Gott auf die ontologische Ebene des Materiellen reduzieren und verkennt damit in sich selbst das Sein Gottes. Damit kann es auch keine Konkurrenz zwischen der Freiheit Gott und der des Menschen geben: Der Kirchenvater Irenäus von Lyon drückt es so aus: „Die Herrlichkeit Gott ist der lebendige Mensch. Das Ziel des Menschen ist die Schau Gottes!“ (Irenäus von Lyon, Gegen die Häresien, IV)

Thomas von Aquin nimmt dazu den brennenden Dornbusch (Ex 3) als biblischen Beweis: Wäre Gott in Konkurrenz zu unserem Sein, würde die Gegenwart Gottes den Dornenbusch zerstören, da dieser der überwältigenden Macht Gottes nicht standhalten kann. Doch die Gegenwart Gottes zerstört den Busch nicht, sondern lässt ihn in umso größerer Schönheit erstrahlen. Das Feuer brennt, aber der Busch verbrennt nicht. Das Sein Gottes verdrängt nicht (wie das der antiken Götter), sondern belebt. Damit verkennt Satre schon zu Beginn das Wesen Gottes und dessen Verhältnis zur Welt und widerlegt (wenn auch brillant!) eine verzerrte Form der christlichen Philosophie.

Dennoch: Sartres Philosophie fordert den Menschen heraus, sich selbst zu definieren, ohne auf vorgegebene Normen oder metaphysische Garantien zurückzugreifen. In dieser Sichtweise wird der Mensch zu einem radikalen Selbstgestalter, dessen Lebenssinn nicht vorgegeben, sondern selbst erschaffen werden muss. Doch diese Freiheit kann auch zu einer existenziellen Einsamkeit führen, in der sich der Mensch angesichts der Abwesenheit objektiver Werte verloren fühlt.

Die christliche Theologie bietet hier eine alternative Antwort: Sie betont, dass der Mensch von Gott erschaffen wurde und somit eine vorgegebene, wenn auch freigewählte Bestimmung besitzt. Anstatt sich in der Angst vor der absoluten Freiheit zu verlieren, kann der Mensch seine Existenz als Geschenk Gottes verstehen. Diese Perspektive verleiht dem Leben eine tiefere Bedeutung und einen verlässlichen Anker, der jenseits der subjektiven Willkür liegt. Während Sartres Existenzialismus den Menschen vor das Paradox der Freiheit stellt, ermutigt der klassische Theismus dazu, diese Freiheit in den Dienst eines höheren Zwecks zu stellen, der in der Beziehung zu Gott und im gemeinschaftlichen Leben seinen Ausdruck findet. Der Mensch erfindet das Gute und das Wesen seiner Existenz nicht, sondern findet sie vor und gestaltet seine Freiheit auf die Verwirklichung dieses Guts hin: Je mehr der Mensch das Gute anstrebt, desto freier wird er. Biblisch gesprochen: Die wahre Freiheit findet der Mensch im Gehorsam und in der Freundschaft mit Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist.

Der Einfluss dieser Philosophie ist enorm, was folgende Sätze beweisen: „Es ist wichtig, authentisch zu bleiben“, „Authentizität ist es, worauf es ankommt“, „wie ich mein Leben gestalte, ist meine Sache“. Diese Sätze sind allesamt mittel- oder unmittelbar von Satre übernommen und prägen unser Leben vollständig: Jede Vorgabe, jeder Übergriff, jede Regel, jede Einschränkung ist eine Verletzung der individuellen Freiheit. Sinn ist ein selbstgeschaffenes Konzept. Metaphysik ist reine Kontrolle von der es sich zu befreien gilt. Es gibt keinen Gott und wenn, dann ist er mein Feind (Die Serie „Supernatural“ zum Beispiel!!). Plötzlich ist radikale Freiheit, Befreiung und Selbstbestimmung das Maß des Lebens und das Ziel der Existenz. Alles andere ist machtdynamischer Versuch der Unterdrückung individueller Freiheit.

Die absolute Souveränität des Individuums über sich selbst spielt in den meisten großen Themen (in denen das konservative Christentum angegriffen wird) eine entscheidende Rolle: Abtreibung, Sterbehilfe, assistierter Suizid, LGTBQIA+, Homosexualität.

Satre ist überall: Werbung, Filme, Bücher, Serien, Schule, Podcasts. Wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, sieht man den unermesslichen Einfluss Satres auf unsere Gesellschaft. Dieser Einfluss ist so groß, dass seine Philosophie unbewusst übernommen und dessen Axiome unhinterfragt und selbstevident akzeptiert werden.

Die Kluft zwischen klassischem Theismus, christlicher Theologie und dem Existentialismus ist enorm und sie überbrücken, braucht viel metaphysisches Brückenbauen. Aber wenn ich diese Philosophie kenne und dessen Ideen verstehe, kann ich erste Schritte gehen, diesem in der Verkündigung entgegenzuwirken.

Michel Foucault: Macht, Wissen und der Kampf um die Wahrheit

Michel Foucault (1926–1984) lenkte den philosophischen Diskurs des letzten Jahrhunderts auf eine völlig andere Bahn, indem er Machtstrukturen, Diskurse und die Konstruktion von Wissen in den Mittelpunkt seiner Analysen stellte. Für Foucault sind Macht und Wissen untrennbar miteinander verbunden: Er argumentiert, dass Wissen nicht objektiv und neutral ist, sondern immer durch Machtverhältnisse geformt wird. Seine Untersuchungen zur Geschichte der Institutionen – von Gefängnissen über Krankenhäuser bis hin zu Universitäten – offenbaren, wie gesellschaftliche Normen und Werte durch diskursive Praktiken etabliert und aufrechterhalten werden.

Foucaults Ansatz führt zu einer tiefgreifenden Skepsis gegenüber universellen Wahrheitsansprüchen. Aus seiner Perspektive gibt es keine allumfassende, objektive Wahrheit, sondern nur unterschiedliche Wissensformen, die je nach gesellschaftlichem Kontext variieren. Diese Relativierung der Wahrheit steht in starkem Kontrast zu den Grundlagen des klassischen Theismus, der in der christlichen Theologie von einer absoluten Wahrheit ausgeht, die in Gott selbst begründet ist.

Foucault ist die brillante Synthese aller dreien (und vieler mehr) und auch sein Einfluss ist unübersehbar: Die konstante Relativierung und Nivellierung von Wahrheit. Die radikale Skepsis gegenüber jedem Wahrheitsanspruch. Die radikale Ideologiekritik, die Kritische Theorie, die Reduzierung gesellschaftlicher Diskurse auf Macht und Wissen. Plötzlich ist alles eine Frage der Macht. Wo zeigt sich das? Ebenfalls in allen großen Themen unserer Zeit: Denken wir an Black Lives Matter (An sich eine sehr wichtige Bewegung), an den Hyper-Feminismus, an die Dauerbetonung des herrschenden Patriarchats, die mittlerweile selbstverständliche geforderte Transparenz und die Aufdeckung von sozialen, gesellschaftlichen und hierarchischen Machtverhältnissen, die Leugnung und Diffamierung jeder Wahrheitsfrage als Machtinstrument – bis in die Mathematik hinein, die Bedeutung von Sprache und dessen Verhältnis zur Wirklichkeit, Gesellschaft und Wahrheit.

Aus apologetischer Sicht zeigt sich, dass Foucault zwar wichtige Fragen nach der Funktionsweise von Macht und Diskursen aufwirft, aber letztlich den transzendenten Ursprung der Wahrheit außer Acht lässt. Die christliche Theologie behauptet, dass wahres Wissen und echte Wahrheit nicht bloß soziale Konstrukte sind, sondern im objektiven Guten, der Offenbarung Gottes und in der historischen Erfahrung der Gemeinschaft der Gläubigen verwurzelt sind. Diese absolute Wahrheit ist keine Bedrohung oder Konkurrenz, sondern Fundament und Bedingung jeder wirklichen Freiheit und jeden Lebens, welches aus der Freiheit Gottes hervorgeht und daraufhin existiert.

Foucaults Kritik an den bestehenden Machtstrukturen erfordert einen differenzierten Blick: Einerseits eröffnet sie Möglichkeiten, gesellschaftliche Missstände aufzudecken und zu bekämpfen; andererseits warnt sie vor der Versuchung, alle Wahrheitsansprüche als bloße Konstrukte abzutun. Für den apologetischen Diskurs ist es daher essenziell, die Erkenntnisse Foucaults als wertvolle Ergänzung zu verstehen, die jedoch nicht die fundamentale Realität eines transzendenten, gütigen Gottes negiert.